ザ・バンド

The Band

ザ・バンドについて説明を求める人がいれば、まあその人はロック・ミュージックとアメリカン・ミュージックについてはど素人だということになるほど有名なこのバンド。え? ロックって若者の音楽だからそんなに真面目に聞く気にはならないって? そう言う人にこそ、このザ・バンド。もうね、これを「うるさいだけだ」とか言うような人は、本質的に音楽と縁のない人なんですよ。ってうちの親父がそうなんだけども。よほどロックとかに感心のない人でも、この人たちの音楽のよさは分かるはずなんです。

私は高校生のころとかに、ビートルズの『アビイ・ロード』とか『ラバーソウル』とか、サイモン&ガーファンクルの『パセリ・ローズマリー&タイム』などの名盤をそれこそ一音一音、どこでどういう楽器が使われて、どういうハーモニーになているかってとこまでベースとかちょこっと使われる効果音的な楽器に至るまで詳細に聞き取れるほど聞き込んだんです。人生に一度でもそういう体験のしたことのある人にとって、ザ ・バンドの音がいかに豊かに作られているかということは、実はすぐに分かることなんです。とは言っても、一音一音聞くことはザ・バンドにはしてないんだけど、私は(ロック熱がちょっと冷めたころにようやくザ・バンドのアルバムにまで手が届き始めたものだから……)。

でも、よく聞くと、このバンドの音作り、ほんとにものすごいんですね。声帯ひっくりかえっているんじゃないかっていうぐらいの裏声、しかも通常の声と裏声の入れ替わりの早さ! 楽器の多様さ(ストリングスにホーンセクションはあたりまえね)に加えて、その入れ替わりの細かさや、使い方の多様さ(スネアを文字通りひっかいて使っていたり)。もちろん、ボーカルの多様さ(いろんな人がリードとるのよね、このバンド)とコラースの 複雑さ。わたし自身は音楽に詳しくないし、耳もよくないので、リズムを半テンポずらしているとかまでは分からないけど、そういう曲も多いみたい。音楽に詳しい人が聞けば余計にその多様さを楽しめるはずです。じつはサイモン&ガーファンクルをはじめ数多くのロック・アーティストをプロデュースしたあのジョン・サイモンがザ・バンドの音作りには大きく係わっているんです。なんかね、こういう音になれるとね、最近のバンドとかの薄っぺらい音作りには耐えられないんですよ。ドラムとかも普通に叩くだけで、いっつもギターばっかりで。しかもきっと別々にテイクが撮られただろうそのクリアーなサウンドが余計に寒々しく聞こえるんだよね。まあそういう人種にとって、ザ・バンドあたりが永遠のあこがれ的なサウンドであるのよね。

さてさて、こうその特徴をかくと、あの超有名なイギリスの同時代バノド、「ザ・ビートルズ」になんとなーく似てると思いませんか? でもね、あの4人組はやっぱりヨーロッパ製なんだよね。ロックのなかでも確かにクラッシックよりなのね。クラッシック音楽ね。ザ・バンドは間違いなくアメリカンルーッテッド。ヨーデルっぽく歌ったりするけど〜。さて、ここは詳しく話さないといけない。 アメリカ音楽には基本的ないくつかの源泉があると思うんです。一つは大量に移民してきたアイリッシュ・スコティッシュ系ね。これはタップダンス……じゃなくって、フォークを通して60年代にロックに流れ込んだ。流れ込ましたのは言うまでもなくボブ・ディランね。それから黒人の音楽ね。これはアルビン・エイリー……じゃなくってエルビスを介してロックに流れ込んだ。それにユーロ・アメリカンの音楽(カントリーなど)で、これはザ・バンドを介してようやくロックに流れ込んだ……(同時期に「ザ・バーズ」の『ロデオの恋人』があります。だからこの時代がカントリー・ロックの誕生の時期と言っていいはず)。でもまあ、実はこう簡単なものではなく、ザ・バンドとディランには直接の関わりがあるし、ザ・バンドが目指したのはデューク・エリントン楽団だってって言うぐらい だし(ま、バンドの形態としてだろうけど)、もちろんR&Bやブルースなど黒人の泥臭い系音楽のにおいはぷんぷん感じる。リズム・セクション重視だしね(低音がすごいいいんです、このバンド)。とすると、やはり南部の音楽をつめこんだって感じで、でもその南部はアフリカにもヨーロッパにもつながっている多様な音楽の源泉があるわけで、それを全部ごった煮したのがザ・バンドってことになるんだろーか。誰か有名な人が喋っているけれど、これはアメリカへのパスポートだって。自分の国なのにあまりにもstrangeになってしまった故国アメリカへのパスポートだって。でもそれはナショナリスティックなものではなではなくて、いかにアメリカが多様で複雑で豊かな源泉を持った文化の宝庫かってことを確認できるパスポートなのよね。でも実は、ザ・バンドのメンバーの多くはカナダ人なのよね。レナード・コーエンやジョニ・ミッチェルとかと同じく。

ギターのロビー・ロバートソンはトロント生まれでカントリー好き。彼はジョージ・ハリソンみたく感覚的なタイプのギタリストで、一人で目立つことはせずに、曲の全体を考えたアプローチをする。でも、『ラスト・ワルツ』でみせたクラプトンとのギター合戦なんかもよかったですね。ドラム担当のレヴォン・ヘルムはとにかくもう、ドラム叩きながら歌っているって言うのが私の普通のバンドの常識を覆してショッキングだったなあ。渋い低音がほんと素敵。彼は唯一のアメリカ人なんだよね。ブルースを聴いて育ったらしい。渋いぜよ。オルガンとかクラヴィネットとかアコーディオンにもちろんピアノだけじゃなくサックスも弾いちゃうガース・ハドソンは天才的なミュージシャンでオンタリオ州生まれ。右手と左手で別々のメロディーを弾きながら足でも弾きながら口でも何か吹きながら演奏できるらしい(ほんとかよ)。やはりカントリーを聞いて育ったらしい。ベースやバイオリン・トロンボーン担当でよくリードも歌うリック・ダンゴはオンタリオ州でカントリ好き。感動的な高音のヴォーカルを聞かせるリチャード・マニュエルはピアノ・ドラム・サックス・ハープを担当。カントリーやR&Bを聞いて育ったらしい。オンタリオ州生まれ。こうそれぞれの担当を書くと、ギター以外はかなり重なっているのがわかりますね。実際、それぞれの担当をとっかえひっかえしながら録音しており、「ラグ・ママ・ラグ」とかではリチャードがドラム(半拍子遅れの)なんだよね。こうして、みんなで音作りしているから、あんな深い音が生まれたのかも。

んで、このバンドを紹介するときに地味だのなんだのってよく言われるけど、当時の音楽シーンにかなり熱狂的に迎え入れられた、一世を風靡したバンドだったんですよ。60年代後半のロックシーンを席巻したサザンブーム、つまりルーツミュージックへの回帰ってやつが大ムーブメントになるんだけど、それを準備したのが彼らだったんだよね(同時期にバーズの『ロデオの恋人』、ディランの『ジョン・ウェズリー・ハーディング』、ストーンズの『ベガーズ・バンケット』なんかもある)。だから、ロックの歴史どころか、アメリカ音楽史上もこのバンドは重要なわけです。ウッドストックフェスにも出場してるし。でもまあ、このバンドが音楽家たちにより熱狂的に受け入れられたのもまた確かのよね。ミュージシャンズ・ミュージシャンの代名詞だもの、ザ・バンドって。一番影響を受けたのはエリック・クラプトンだっていうのは有名だよね。ほかにも、ストーンズや、ジョージ・ハリスン、もちろん一緒に仕事をしてもいるヴォン・モリソンやドクター・ジョン、それにのちのサザン・ロックと呼ばれる面々などなど。ボブ・ディランへの相互的な影響も重要ですね。

<アルバム紹介>

Bob Dylan &The Band, The Basement Tapes (June 26, 1975,Columbia)

『地下室(ベースメント・テープス)』ザ・バンドのディスコグラフィーを作る際、彼ら名義のアルバムだけでは完全なものとはならない。とくにこのアルバムなんかは、ディランのディスコグラフィーに入れておくだけではもったいないほどの、れっきとしたディランとザ・バンドとの共作なのである。ま、ロビーが言うほど、このセッションでザ・バンドはディランのようにアクティブではないかもしれないけれど、そんなことはどうでもいいのだ。

さて、もとは公開を目的としていない即興的なセッションの録音だけれど、これがなかなか面白い。というか、驚くほどよいものである。ここではアメリカ的なものが主題となっていて、古いフォークやカントリー、ブルース風の曲を取りあげているのだけれど、単なる懐古趣味ではなく、生き生きとしていて暖かい、ユーモラスでコクのある演奏をしている。

さて、これがザ・バンドのディスコグラフィーの中で重要な位置を占めているというのは、ここでのアメリカンミュージックへの接近方法にある。ここでユーモラスかつごった煮的にアメリカーナを取り入れたこと、それがザ・バンド誕生のきっかけとなったわけだ。

そもそも、ザ・バンドは前身をホークスといい、その歴史はビートルズと同じくらい古いのだけれど、ディランとの出会いをきっかけに大きな転機を迎え、65年から66年にかけての彼のイングランドツアーに同行した。ディランのパフォーマンスというのはほとんどジャズのようなもので、次に彼がどんな曲をやるのかも事前に知らされていないし(『ラストワルツ』のときでさえそうみたい)、たとえ知っている曲だとしてもアレンジを気まぐれに変えるので、いつコードチェンジするのかも前もって分からないらしい。だからみんなディランの手の動きを見ながら即興で合わせていくということらしい。こんなジャズミュージシャンのような要求に応えられるほどザ・バンドの面々の技術というのはずば抜けていたらしいんです。以前はR&Bやロックンロールをやっていた彼らが、もっと古いルーツミュージックへ接近するようになったのは、やはりディランの影響なんだろうと思う。とくにこのアルバムとザ・バンドのファーストアルバムとの関連はすぐに見て取れる。何しろ録音場所も同じだし、曲もいくつか重なっているし、音の雰囲気も同じだ。

とにかく、このセッションはたいへんな話題を呼び、60年代後半から席巻しだすルーツミュージックムーブメントの大きなきっかけとなった。のちにウッドストックフェスが開かれるのだけど、そのきっかけをたどればこのセッションに行き着く。

Music from Big Pink, July 1, 1968

ミュージック・フロム・ビック・ピンク有無をいわさぬ超時空的名盤(「歴史的」とは言いたくないんだよね)であるザ・バンドの初アルバムにして最高傑作。と、言われているだけにあとの作品を聞かなくてもいいのかな、という気になってしまうぐらい罪作りなところがある。いろんな理由であのウッドストック郊外にあるビック・ピンクとゆー家に録音機材を持ち込んで撮った作品。

上でも言ったように、ボブ・ディランがこの登場にかかわっている。彼が伝説的な『ベースメント・テープス』をザ・バンドと一緒に撮ったのもビック・ピンクなんだよね。で、そのセッション中に、自分たちでもアルバムを作ろうか、ということになったらしい。んなので、両アルバムの音作りにはちょっと似たところがある。もちろん完成度は比較にならないけど。両アルバムに共通して収録されている「怒りの涙」や「火の車」、「アイ・シャル・ビー・リリースド」を聞き比べてみると面白いですね。ジャケットの絵も、ディランが書いた。んが、このアルバムそのものにはディランは係わっていないはずだけど。

とはいえ、一曲目の「怒りの涙」はディランとリチャード・マニュエルとの共作。歌もリチャード。親の悲しみを歌ったこのスロー・バラードはザ・バンドの名曲の一つですね。二曲目の「To Kingdom Come」はロビーがリード・ヴォーカルという珍しいナンバー。しかし「ザ・バンド」はほんとに高音のヴォーカルとコーラスが多いんだよね。三曲目の「In a station」は初期アルバムでのみ聞くことのできるリチャード・マニュエルのナンバー。「The Weight」はこのバンドの中では一番有名な曲で、「you put right on me」というフレーズがとにかく耳に残る。でもこれ、ブニュエルの映画に影響を受けた、聖人のことを歌った変な歌なんだよね。このへんはディランの影響かもしれないなあ。『ラスト・ワルツ』ではステイプル・シンガーズをコーラスに迎えたヴァージョンが収録されているので必ず聞くように。「Long Black Veil」はダニー・ディルとメアリ・ジョン・ウィルキンというカントリーソングライターの1959年の曲。「Chest Fever」ではガースのロウリー・オルガンが、「Lonesome Suzie」ではリチャードの感傷的なファルセット・ヴォイスが楽しめる。とにかく美しい「アイ・シャル・ビー・リリースド」はバックに流れているひょろろーんという音がなんの楽器なのかわからない。テルミンかもしれない? うーん。レヴォン・ヘルムがスネアドラムをひっかいているのはこの曲。

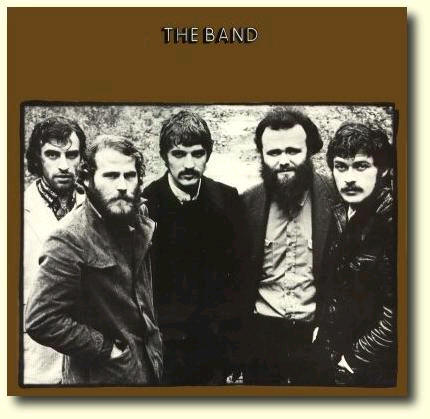

The Band, September 22, 1969

『 ザ・バンド』やはり最高傑作である二作目。とにかくこの二作を聞かないことにはどうしようもない。このアルバムはLAのサミー・デイビスJrの邸宅を借りて録音したらしく、プロデューサーのジョン・サイモンも演奏している。ジャケットは雨が降っているときに撮ったものらしくて、確かによく見れば彼らの髪が濡れている(このエピソードを聞くのは初めてかな? ふふふふ)。確認してもらうためにでかいジャケット写真のせてみました。 裏ジャケットはレヴォンの家の地下室でとったものだって。

このアルバムは19世紀の南部の生活に焦点をあてており、「The Night They Drove Old Dixie Down 」なんかは南北戦争を歌っている。Good Old Timeな時代のアメリカを歌いたかったらしい。ロビーはこのアルバムに「アメリカ」という題をつけることもできたと言っています。一種のコンセプト・アルバムなんだよね、これ。私は一作目よりこっちのほうが完成度とか、コーラスの質とかが上がっていると思います。より丁寧に練り込んで作られている感じ。一作目のがだんぜん最高傑作だという人もいるけど……。これ一枚でおなかいっぱいになっちゃって、ザ・バンドのほかのアルバムなんていらないやと思えてしまうほど罪作りなアルバムである。

一曲目の「Across the Great Divide」は大分水嶺(ロッキー山脈のこと)を歌った曲。ダンス・ミューッジなノリの「ラグ・ママ・ラグ」はシングルカットされて、ラジオでヒットすると思ったらしいけど、すぐに消えちゃったらしい。三曲目の「The Night They Drove Old Dixie Down 」はロビーに赤ちゃんがいるときに書いた曲なので、静かに書いたらしい。確かに弾き語りだと静かにも歌える曲だよね(ライブだと激しいので、ぜんぜん印象が違うー)。南部生まれのレヴォン・ヘルムの家族をモデルにしているのかもしれない。ザ・バンドのライブには欠かせない名曲ですなあ。続くのはリック・ダンゴのテナーが美しい「When You Awake」。「Up on Cripple Creek」はガース・ハドソンのクラヴィネットとオルガンが聞き所。コーラスのときはオルガンで、インストゥメンタルのときはクラヴィネットなんだよね。「ザ・ウェイト」でもそうだったけどレヴォン・ヘルムの半テンポずれたドラムと、ヨーデルみたいなその歌声もすごい。 きっとベースだと思うんだけど、うねうねぐねぐね響くあの低音が個人的には大好き。「Whispering Pipes」はリチャードの裏声のヴォーカルが繊細で聞き惚れます。ここで使われているギターのコードは偶然見つけたもので、ピアノで弾いてもうまくいかないらしい。ここのギターのノリとドラムのリズムが見事にあっているのをよく聞いてほしい。なんかラグタイムみたいな。こういうリズム作りをしていたバンドはほかになかったらしい。「King Harvest」のリズムもそう。秋が歌われているんだけど、秋こそが彼らにとっての始まりの季節なんだって。ザ・バンドはステイプル・シンガーズをコーラスの手本にしていたというけど、そのコーラスの見事なのが「Rockin' Chair」。よく聞くと、リチャードがリードを歌ったり、高音を歌ったりしているのが分かるはず。高音と中音と低音がめまぐるしくいれかわるんだよね。ジョージ・ハリソンもザ・バンドのコーラスはひどく気に入ったらしい。もしかしたら、『アビイ・ロード』のコーラス部分に影響を与えたかもしれないよね。最後の哀しげなホーンのデュエットが印象的な「The Unfaithful Servant」は初回のテイクを使っているらしい。何十回もテイクは撮ったらしいけど。

『ラスト・ワルツ』や『ロック・オブ・エイジス』には「Up on Cripple Creek」「Across the Great Divide」などこのアルバムからの名曲がライブ・バージョンで歌われているのでぜひ聞いてください。もうね。ぜんぜん違うんですよ、これがね。前の二作が絶大な評価と支持を受けて、ザ・バンドの人気はうなぎのぼり。一夜のギャラが二千ドルから二十万ドルになったというんだから、もうそれはすごかったらしい。んで、長いキャリアを持つ彼らではあるが、 ザ・バンドとしてのステージデビューを前にして、なんとロビーが舞台恐怖症にかかってしまったらしい。ストレスのせいだろうけど。舞台に立つために催眠術師まで呼んだらしい。そんなわけもあって、ヒッチコックの『舞台恐怖症』からタイトルを借りたのがこの作品。タイトルトラックはほんとに名曲なんだよね。

前の二作よりもっとロックンロールっぽくて、アップテンポの曲が多い。そういうわけで、前の二作よりは気楽に楽しめる。このアルバム、デジタルリマスターのCDでもっているんだけど、確かにすごい音がクリアーで歌声なんかはすごい近くに響くんだよね。これはいいです。ぜんぜん別物だと思います。間違っても中古で前の版のやつなど買わないようにね。

さて、この作品以降、リック・ダンコのベースはジャズ・ベースではなくて、フレットレスのベースになっている。フレットレスベースは普通グル−ヴが弱いはずなんだけど、なぜかリック・ダンコが弾けばよりグルーブ感が強くなっている。しかしこの音程の自由さというのは、ジョニ・ミッチェルとかの音楽にも共通するけど、この手の感覚的な音楽を作るのにはすごい重要なんだろうな。個人的にはこれ以降の演奏のほうがはるかに好きです。ザ・バンドはこのアルバムで本格的なロックバンドになったんだと思います。

そもそも、ウッドストックでライブアルバムを撮りたかったんだけど、それができなかったので、空の劇場で残響を使用してほとんど一発取りで撮っちゃったのがこのアルバムらしい。なので、ライブのようなにおいがするのは当然なんだよね。だから演奏としては前の二作の落ち着いた雰囲気ではなく、ほんとに勢いがある。やはりザ・バンドの演奏はこれでなきゃいかんと思います。

Woodstock: 25th Anniversary, 1994

1969年のウッドストックにも彼らは実は出ていて、この25周年版音源で聞くことができます。彼らこそがウッドストックにミュージシャンたちを集めてくるきっかけとなった「ビックピンク」セッションをやったというのに、彼らの姿が映画に出ていなかったということはちょっと致命的な問題だったのではないでしょうかね。ザ・バンドの音源としては 「ロング・ブラック・ヴェール」、「ラヴィング・ユー・イズ・スウィーター・ザン・エヴァー」、「ザ・ウェイト」の三曲が収録されている。

Cahoots, 1971

カフーツロビー・ロバートソンの歌詞がひたすら暗くて当時はあまり評価されなかったアルバム。でもディランの名曲「傑作を書くとき」が聞けるのはこれなんですよねー。「4% Pantomime」はヴァン・モリソンとリチャードとの共作。

Rock of Ages, 1972

ロック・オブ・エイジスとにかくライブバンドとしてすごかった彼らのライブ盤がこれ。彼らが一番ノリに乗っているとき。最近のCD盤では未発表トラックがなんとCD一枚分追加されています。最後の四曲はディランと一緒。正直ザ・バンドははじめの二枚とこれとラスト・ワルツがあればいいのではないかとさえ思ってしまう。

Moondog Matinee、1973

ムーン・ドック・マチネーザ・バンドによるカバーアルバム。古き良きアメリカン・ミュージックをやっている。やはり最近のCD盤では数曲アウトテイクが追加されいて、かなりお得な感じです。きっとバラカンさんが書いていたことなんだけど、この時期に出たカバーアルバムで異色だったのは、ジョン・レノンの『ロックンロール』とザ・バンドの『ムーンドック・マチネー』、それにボブ・ディランの『セルフ・ポートレイト』だ、とゆーよーなことを読んだ気がします。ふむう。

Bob Dylan & the Band, Before the Flood, 1974

番外編なんだけど、やっぱりこのアルバムも紹介しておかないといけないと思います。ディランとの共同ツアーみたいなライブの録音で、クレジットもディラン&ザ・バンドとなっていて、ザ・バンドの曲もやっている。もちろんディランのバックバンドもしている。まあ、この時期のディランのライブは第二のピークと言うべきもので、それはもうすごい。音はあんまりよくないのが残念。その熱狂につられたザ・バンドの演奏も聴き応え十分。

Northern Lights-Southern Cross, 1975

南十字星音作りはだいぶん変わってけれど、これもまたザ・バンドの傑作な一枚。、「オフィーリア」「アケイディアの流木」「同じことさ!」などの名曲が聴けます。

Islands, 1977

アイランズ解散前に契約をこなすために出されたアルバム。

The Band, Last Walts, 1978

ラスト・ワルツというわけで、伝説的な解散コンサートのライブアルバム。マーティン・スコセッシによって映画化された。この映画、けっこう美しく撮られているので必見ですよ。ニールが歌うところもいいし、ジョニ・ミッチェルが歌うところは影のみなのも素晴らしいし、なんと言ってもこのコンサートの主役だったのかという人気っぷりのディラン、それにクラプトンもいいけど、なんと言ってもヴァン・モリソン! なんすか、彼は。もうね、アホかと。なんすかこの歌いっぷりは。チュラチュラにキャラバン。自分のコンサートでもこんなにすごいのやってるのかしら。もうね、筆舌に尽くすというのはこれだよ。いや、ほんとにすごいんです彼。そーいえばこのライブを見たから彼にはまったのかもしれないなあ。とゆーよーに、ザ・バンドだけではなくて、豪華なゲストたちを楽しめることができるのもこのアルバムの利点なのです。これはロックファンなら絶対聞いておかないと「ありえない」作品なんです。ザ・バンドの演奏もほんとにすごくって、これをはじめに聞いちゃったものだから、スタジオアルバムのテイクがどうしてもおとなしくて短くて不満に感じちゃうんだよね。これって不幸なことなのかもしれない。正直、ザ・バンドのすべての曲をライブヴァージョンでのこしておいてくれて、それをスタジオアルバムのかわりに聞きたいと思うくらいだよー。うわーんほんとにいいよーこのライブまま〜んって感じなのよ。最近は完全版もでて、ニールの曲なんかも増えているみたいです。

Jericho, 1993

ジェリコ

1994 Stage Fright [Alternate Mix]

High on the Hog, 1996

![]()

公式ホームページ こんなのあるんだ! いやあびっくり。

Stage

Fright 1970

Stage

Fright 1970