1948年〜1972年の映画

(ここをクリックしてフレームを表示してください)

1968、

![]()

筆者の好みから言えば、まさにタルコフスキーこそ私好みの「無時間的な」時間をフィルムに定着できる監督と言うことになるのでしょう。でもあんまり見てません、ごめんなさい。でもタルコフスキー的な「無時間」よりも、「ゆったりした時間」のほうが好みなのかしら……。で、この映画ならばありきたりだけど空中遊泳のところかな。最後のシーンなんかもすっごい悲壮で好きなんだけどね。哀れだよね、なんか。あともちろん水です。

エリセ『ミツバチのささやき』1972

大島渚『夏の妹』(制作:葛井欣士郎、大島瑛子

脚本:田村孟、佐々木守、大島渚 撮影:吉岡康弘

音楽:武満徹 美術:戸田重昌、出演:栗田ひろみ、小松方正、りりィ、小山明子、石橋正次)日本、172年

テオ・アンゲロプロス『1936年の日々』ギリシャ、カラー、スタンダード、110分、1972(未)![]()

アルフレッド・ヒッチコック『フレンジー』1972

イングマール・ベルイマン『叫びとささやき』1972

シドニー・ポラック『大いなる勇者』Jeremiah Johnson(脚本 ジョン・ミリアス / エドワード・アンハルト、原作 レイモンド・ソープ / ロバート・バンカー / バディス・フィッシャー

、撮影 アンドリュー・キャラハン、音楽 ジョン・ルビンスタイン / ティム・マッキンタイア、出演 ロバート・レッドフォード / ウィル・ギア / アリン・アン・マクレリー)1972![]()

アメリカン・ニュー・シネマ以降、西部劇はどう変わったのか、変わらざるをえなかったのか。ここにその見事な回答例があります。一人インディアンもいる山に住み始めるジェレマイア、彼は一種のピルグリムだが、英雄というよりは、孤独な男だ。雪山をさすらう男の孤独がよく出ていて、画面から冷たさまで感じる。ユタ州でたいへんなロケをしたというこの映画の画面は本物で、70年代以降、いかにアメリカ映画がどれほどロケを大切にしたかと言うことが分かる。きっとポラックの映画の中でもピカ一のはず。

変化は語り口に現れている。徹底した一人称で、ジェレマイアの視点からのみ話は語られる。世界は安定した枠を持っておらず、一人の男の知る範囲でしか見ることのできない不安定なものだ。このことがまた男の孤独を引き立たせ、観客には感情移入をうながす。こうした味わいは古典的な西部劇がけっして持たなかったものだ。

だから途中で『捜索者』を思わせるエピソードが入っても惑わされてはいけない。先住民たちの襲撃にはちゃんとした根拠がある。彼らの空葬という風習も見事に映画に再現されているし、その文化には敬意がはらわれている。それどころか、ジェレマイアと先住民たちはついにはお互いの敬意によって和解するのだ。このへんの経緯の語り方がとても素晴らしい。見事すぎる。インディアンといえば、荒野に銃という定型なんかまったく無視して、山の中で弓とかで襲撃だもんなあ。でもこれがリアルなんです。

じーんと見た後じわじわくる映画。『ダンス・ウィズ・ウルブス』を含めて西部劇に偏見をもっている人でもこれだけは感動できると思います。個人的には西部劇、というか山もの(?)のなかではナンバーワンです。

トランボ『ジョニーは戦場へ行った』1971

テオ・アンゲロプロス『再現』モノクロ、スタンダード、110分、ギリシャ、1970(未)

これもまた今となっては嘲笑の対象にしかならない過去の「名作」映画ですな。『冬のソナタ』ほど面白くないけれど、でもやはり笑えるので、そういう楽しみ方もアリかもしれない。もうほんとコテコテのメロドラマで、あまりに何のヒネリもないから、観ている方もちょっと信じがたい気になるんだよね。これ、作ってる人恥ずかしくなかったのかいな。オイオイ図書館で出会うのかよ、恋人のために自分の将来をギセイにするのかよ、親の反対を押し切るのかよ、しかも白血病かよ、んで相手が死ぬのを最期まで看病するのかよっつうわけで。うひゃひゃひゃ、わらわないと死にそうなほどコテコテすぎるうう。

まあ構成もコテコテ。最初の最後のシーンは同じ回想シーンで円環構造になっていて、「悲しい過去」ということを前提にして話が進んでいくんだよね。どうして結婚してアパートに住み始めるシーンで悲しい音楽かっていうと、もう悲劇的な結末がまっていますよ〜と観客に訴えているから。ほらほらくるぞくるぞってやつ。ホラー映画とかと同じ。有名なテーマ曲もここぞという分かりやすいところで繰り返されるんだよね。二人が出会うシーン、親密になるシーン、オリヴァーがパリ行きのチケットを買うときはテーマ曲の編曲が流れ、ジェニーが死んでオリヴァーがスケート場で座っているシーンではオーケストラで演奏されるの。ま、くさい映画でどんな風に音楽が使われるかっていういい見本のような。さすがに今だともうこんな映画流行んないだろうけど、これが昔はやったっていうのはなんか時代が違うんだなあってすごい思いますね。

マイケル・ウォドレー『ウッドストック 愛と平和と音楽の三日間』Woodstock, 3 Days of Peace &

Music(マーティン・スコセッシ編集)USA、1970![]()

1994年にオリジナルの編集版には出ていなかったジャニス・ジョプリンとジェファーソン・エアプレインの未公開映像を加えたディレクターズ・カットが発売された。なんでシャナナの映像を削除してCreedence Clearwaterの映像を追加しなかったのかといろいろ不満もあるけれど、まあ仕方ない。

ウッドストックにはボブ・ディランがまず「ビック・ピンク」でザ・バンドとセッションをした地として有名で、その後彼のマネージャーであるアルバート・グロスマンがここでベアズヴィル・レコードを立ち上げたためにさまざまなミュージシャンが集まるようになった。このコンサート、ウッドストックの周辺住民の反対運動のため、近郊のべセルの個人農場主マックス・ヤスガ所有の農場が会場となった。ま、ここまでちゃんと書いておかないときちんとした歴史的事実の紹介とは言えないので……

さて、フラワームーブメントが頂点を迎えた祭典として有名なこのフェスティバルだけれど、出演者によっては必ずしも肯定的に受け止めているわけではない。とくにニール・ヤングは当時から懐疑的で、映画への出演も拒否して映像が残っていないし、のちの彼の曲でもこのイベントについてはいろいろと歌っている。しかし、この映画が当時の資料として一級の価値をもっているばかりか、当時の若者の雰囲気を見事に伝えていることは間違いない。歯でギターをひくわ火をつけるわのジミ・ヘンドリックスがゴミのあふれた残骸のような会場でアメリカ国歌を演奏するシーンは、当時のアメリカの状況の別の側面を表しているようでさえある。

もちろん、今の世代が見ても印象的な演奏シーンはあるはずだ。ザ・フーのパフォーマンスは、あまりロックコンサートを見たことのない私にとっては衝撃的なものだったし、上でも触れたジミ・ヘンのあの演奏には反戦という意味が込められていることなどこの映画をはじめて見たたいぶん後になって知ったものだった。パーカッションを4人も抱えたサンタナの天才ドラマーのマイク・シュリーヴの圧倒的なソロ、テン・イヤーズ・アフターのギタリスト、アルヴィン・リーの早弾き、極度に熱狂的なスライ&ザ・ファミリー・ストーンなど素晴らしい演奏もある。これはドキュメンタリー映画にもなっているので、純粋に演奏だけを聴きたい人はザ・バンドの演奏も収録されている25周年版CD四枚組でどうぞ。

暗殺の森(ベルト

ルッチ)

イタリア、1970![]()

これもよいシーンがたくさんある美しい映画でした。あのダンスのシーンで主人公が貴婦人に手を取られる瞬間なんかどうでしょう。あと、殺されかけている女の人が車のなかの冷静な主人公を見つめるシーンなんかもぐっときますね。いいですね。

ミケランジェロ・アントニオーニ『砂丘』1970

ロバート・アルトマン『M★A★S★H』(1970/米)

加藤泰『緋牡丹博徒 花札勝負』(製作 俊藤浩滋 / 日下部五朗、脚本 鈴木則文 / 鳥居元宏、原案 石本久吉、撮影

古谷伸、美術 富田治郎、音楽 渡辺岳夫、衣装 松田孝、出演=藤純子 / 高倉健 / 若山富三郎 / 待田京介 / 清川虹子 / 沢淑子 / 汐路章 /

小池朝雄 / 天津敏 / 内田朝雄 / 山本麟一 / 嵐寛寿郎 / 藤山寛美)日本、1969![]()

こんなのまでDVDになってるんだ。いや、「こんなの」と言っていい映画ではないぞ。これは任侠映画の代表的傑作であると同時に、加藤泰の代表作でもあるのです。映像は形式美に満ちていて、博奕するシーンも、決闘のシーンもミドルからアップを多用したショットで、場の全体を映さずに緊張感ある映像を作っている。時代は明治で、町並みなんかもきっと再現してあるみたいで、雰囲気もいい感じ。本物の日本映画の香りがします。

これは「緋牡丹博徒」シリーズ三作目で、前作までに出てきた登場人物も再登場し、高倉健は別の役でまた出てきたりと、ファンサービスもしているみたい。てっきり藤純子と高倉健が話の中心なのかと思えば高倉健は脇役で、話はほかの人物を中心に回っているので、内容たっぷり。脚本の完成度は高い。んが、何より驚くのは、藤純子が見事な(きっと上手いと思います……)熊本弁をしゃべることで、最近の俳優さんはこんなに方言をうまくしゃべれない。むかしはレベル高かったんだなあ、ほんとに。

面白いので、一作目とかほかのシリーズも見てみたいなあ。寺島しのぶのお母さんである藤純子は1972年に一度引退したが、藤司純子として1989年ごろ復帰し、最近では『解夏』などに出てます。しかし60年代の映画といっても、任侠映画はほとんど忘れ去られてるよなあ……

|

1968 ファスビンダーが映画製作を開始し、ニュー・ジャーマン・シネマが 本格化する。米で観客を年齢制限するレイティング制度はじまる。 |

カサヴェテス『フェイシズ(1968』

吉田喜重『秋津温泉』松竹、1968

イングマール・ベルイマン『恥』Skammen、1968

『博奕打ち・総長賭博』1968

大島渚『絞死刑』松竹、1968

江崎実生『夜霧よ今夜も有難う』1967

パゾリーニ『アポロンの地獄』1967

ジャン=マリー・ストローブ&ダニエル・ユイレ『アンナ・マグダレーナ・バッハの日記』Chronik der Anna Magdalena

Bach(脚本=ストローブ&ユイレ、撮影 ウーゴ・ピッコーネ、サヴェリオ・ディアマンチ、ジョヴァン二・カンファレッリ、、音楽=レオ・レオニウス、ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス、バーゼル・スコラ・カントルム演奏団、ハノーファー少年合唱団、録音=ルイ・オシュ、Lucien

Moreau、Paul Scholer、出演=グスタフ・レオンハルト、クリスティアーネ・ラング=ドレヴァンツ、ニコラウス・アーノンクール、パオロ・カルリーニ)1967年、イタリア=ドイツ、94分![]()

映画は古楽器のバッハ演奏家レオンハルトによるブランデンブルク四章のチェンバロの独奏の部分からいきなしはじまる。バッハの中でも一番好きな曲の好きな部分からはじめるこの映画を私が気に入らないわけがない。案の定、全編ほとんどはバッハの音楽で、カメラは動かずにひたすら演奏しているシーンを写している。ほとんどライブ映像のようだが、しかしきちんとした映画っぽく画面はきれいだし、登場人物のファッションや演奏場所の雰囲気、もちろん楽器も時代に忠実だ。そういうわけで、バッハ好きにはた まらない至福の一時間半を、そこが音楽再生に適した場所で見ることができるのなら、 おくれることは絶対に保障できる。これを抜群の環境でもう一度見ることができたら死んでしまうのではないのかと個人的には思ってしまうぐらい素晴らしい夢のような映画だ。

いや、バッハを退屈で単調な音楽と思っている人もぜひ見てほしい。いかにバッハの音楽が豊かで楽しいものかということが最高の演奏ではっきりと分かるから。なんせバッハ専門家のレオンハルトによる演奏なんだしね。彼を聞かずにバッハは語れないでしょう。ところどころピッチの乱れなんかがあるみたいだけど、そんなことは気にならないどころか、ライブならではの緊張感を与えている。ほんとにすごい映画だ。録音も素晴らしい。

もちろん、当時のバッハの生活や家計や政治的焦燥なんかも描かれているのだけど、バッハの二番目の妻であるアンナがまた素晴らしい。彼女の視線から語られているのだけど、彼女は夫が演奏するときいつも見ている。背後から見ているその視線でカメラは固定されているのね。そこがまた素晴らしい。まあ、そういう劇映画としてのすばらしさは、一度目にこの映画を見て二度目に発見するものかもしれない。しかしこんなに傑作の映画がこの世に存在するもんなんだね、オドロキです。

ゴダール『中国女』 La Chinoise, Ou Plutot a La Chinoise(監督 ジャン・リュック・ゴダール、脚本

ジャン・リュック・ゴダール、原作 ジャン・リュック・ゴダール、撮影 ラウール・クタール、音楽 クロード・シャンヌ、出演 アンヌ・ビアゼムスキー /

ジャン・ピエール・レオー / フランシス・ジャンソン / レックス・ド・ブルーイン)1967![]()

レマオマオ〜な中国女。そっか、これってJPレオー出てたのね。どうして Ou plutot と強調しているのか題名の意味わかんないけど、これ面白いよなあ。はじめはほんとに喜劇的で、パリの学生マルクス主義者たちがなんかコスイギンとかを批判しているのがふざけてて笑えるのですよ。銃に変わるラジオってあんなのうってたのかしらん本当に。ベトナムについては一年後にまた撮るゴダールは、ここではまずフランスの共産主義者たちをターゲットにしたのね。『彼女について私が知っている二、三の事柄』はパリの主婦たちの話だけど、これはパリの学生たちの話。なんか一貫してるよなあ。

それで、ときどき挿入される文字の画面が重要なのね、意外と。全体主義者たちは存在しているうんぬんってやつ。あれはなんなんだろーと思っていると、どうやらなんとビアゼムスキーやレオーのことを指すらしいってことが分かった時点で、観客は青ざめるわけ。これは・・・・ちょっとショッキングでしょ。同時代で見た人はマジでショックだったと思います。んでも、当時この映画が、ゴダールの支持層を形成していただろう左翼的なフランス知識人たちの間でどう受け止められたのかは知らないです。よく理解できなかったのかもしれないし、黙殺したのかもしれないし、「政治的な映画」としてかっこに入れて見たのかもしれない。あるいは毛沢東主義への傾倒が現れた映画とかそうゆう見方をしたのかもしれない。なんにせよ、68年にはゴダールがある意味恐れていた(に違いない)革命が起こり、ゴダールは(ある意味で)映画を撮らなくなっていったのでした。

んーまあいろいろと考えさせられるし、ゴダールや映画史について考える際には欠かすことのできない映画ではあると思います。それ以外にも、当時のフランスでマルローやブレヒトが占めていた地位について知ることができるし、こりかたまっていた最左翼の状況についてもなんとなく知ることができるのです。仲間を抜けることになる人が「フランスの共産党にも存在価値はある」とかなんとか言っている最中に「修正主義者!」とのヤジがとぶあたりとかね。このへん、かなりスタイリッシュに撮っているので、ボーとしているとゴダールが何を描いているのか理解できないかもしれない。もちろん、あの強烈な赤は見る価値あるし、二人が座って話しているシーンそれだけでもきれいなのだけれどもね。そうゆうことも含めて、ゴダールはこの映画を撮った後いろいろと反省したのに違いないのですけれども。

ちなみに、途中延々と電車の中でA・ヴィアゼムスキーと話しているのはフランシス・ジャンソンという実在の知識人で、きっと彼自身の言葉で話している。このシーンは数十年後に『テン・ミニッツ・オールダー』の一編、クレール・ドゥニの「ジャン = リュック・ナンシーとの対話」で応用されることになる。

ゴダール『彼女について私が知っている二、三の事柄』Deux ou trois choses que je sais d'elle(製作

フランソワ・トリュフォー、脚本 ジャン・リュック・ゴダール、撮影 ラウール・クタール、出演

マリナ・ヴラディ、ロジェ・モンソレ、ラウール・レビ、ジャン・ナルボニ、ジョゼフ・ジェラール)フランス、1966![]()

ゴダールの映画なのだけれど、難しく考えずに、60年代パリに住む貧しい主婦たちを撮った映画だと思って見ればいいのかもしれない。当時のファッションや住宅事情、政治状況なんかもうかがい知ることができるわけで、資料的な価値もある。

パリの工事現場やベトナム空爆、そして女性たちの住む集合住宅、そして売春行為……これらがすべて関連しているのだよ、と非常に左翼的な立場にいたゴダールは教えてくれるが、その立場は決して観念的ではなく、とても現実的なものだ。もちろん、このような社会病理を個人の視点から描くという立場は、今ではあたりまえのものになっていて、目新しいものではないかもしれない。しかし当時の左翼からすれば、衝撃的だったに違いないし、ゴダールはやはり頭がいいとも思う。しょっちゅう挿入される哲学的な話はゴダール映画にはつきものと思って、軽く見ておきましょう。

ともかく、当時の主婦たちの生活ぶりが興味深く、いまのパリについてもいろいろと想像させられる。女優たちもみな魅力的なのも楽しい。

若松孝二『胎児が密猟する時』1966

イングマール・ベルイマン『仮面 ペルソナ』1966

ワイラー『コレクター』1965

ヴィスコテンィ『熊座の淡き星影』1965

マルコ・ベロッキオ『ポケットの中の握り拳』(1965/伊)

Alan Schneider『Film』(脚本=サミュエル・ベケット、出演=バスター・キートン)1965

勅使河原宏『砂の女』(製作=市川喜一、大野忠、脚本・原作=安部公房、撮影=瀬川浩、美術=平川透徹、山崎正夫、音楽=武満徹、出演=岡田英次、岸田今日子、三井弘次、伊藤弘子、矢野宣、関口銀三、市原清彦)1964![]()

岡田英次はもちろんみなさんご存じ、『また逢う日まで』とか、ウルトラマンシリーズとかに出ていた劇団出身の名優ですが、私には晩年に出演していた『世界・ふしぎ発見』でのおじさんの印象が強いんです。でもこの若かりしころの彼をみていると、彼がそのおじさんだってこと全然気づかないままになぜかこれは岡田さんだと名前だけが浮かんできたのでした。人間の記憶って不思議(ただの偶然かもしれないけどね)。ってゆうか、もう彼なくなっているんだね、十年も前に……。

ぜんぜん関係ない思い出話になってしまったけど、岡田さんの演技はいかにも舞台出身みたいでちょっと過剰だけど、まあまあ。岸田今日子は演技なんじゃそれってゆうほどなりきっていてこわいです。つうか、エロいです。勅使河原宏はなんと2001年まで存命していた人で、なんとオドロキ草月流第三代目家元なんですね、華道家なの。80年に家元をついでからは映画は『利休』など二本しか撮っていない(60年代には草月シネマテックとか作って活躍してた)。武満徹さんはこのほかにも勅使河原監督と一緒に仕事をしているみたい。

にしても、この舞台ね、どうやって作ったんだろうね。撮影の間どうやって維持したんだろーね。もうそれが不思議で不思議で。砂が生き物のようにうごめく姿は必見です。こんなに砂ばっかり映した映画はほかにないんじゃないかなあ。サン=テグジュペリが好きな私としては砂は好きですね。それにしても、汗に砂べっとりつけた岸田今日子を拭き取るシーンのエロティックなこと! このシーンが砂という道具を見事に機能させた素晴らしいシーンだと思います。それがあとで、この砂をヤクザな業者に安く売ってそれで村が生活してるんだとかゆーよーなリアルな話を聞かされると、ちょっと興ざめなんだよね。だいたい、あり地獄みたいなとこに家を造ってるってゆー時点でもう絶対ありえないんだから、そんなつじつま合わせしなくってもいいのよね。にしても、ほんとにすごいセットだと思います。これ、撮る方もやる方もほんと辛かったと思います。むかしの役者さんの根性はすごいです。

フランソワ・トリュフォー『柔らかい肌』(脚本 ジャン・ルイ・リシャール / フランソワ・トリュフォー、原案 フランソワ・トリュフォー、撮影

ラウール・クタール、音楽 ジョルジュ・ドルリュー、衣装 ルネー・ルーゾ、出演 ジャン・ドサイ / フランソワーズ・ドルレアック /

ネリー・ベネデッティ)フランス、1964![]()

冒頭からまるでサスペンス映画のような不気味な雰囲気が貫かれるこの映画は、トリュフォーによるヒッチコック映画。なんとも優柔不断な男と、二人の女たちの心の動きをひたすら繊細かつ緻密に描いている。この映画を見て、この中年男を自分自身のように感じ、ラストで真っ青になる男性は多いのではないだろーか。この浮気している中年男の切迫した心理描写がすごく上手い。浮気相手の焦燥も大変なもので、パーティーのシーンではこっちもハラハラしてしまう。うーん、浮気の怖さにここまで観客をつきあわせる監督は相当なものですね。

監督はこんな暗い映画は受けないだろうと考えていたらしいけれど、その分、彼のやりたいように撮った映画という印象を受ける。手法はヒッチコックだけれど、まぎれもないトリュフォーの傑作になっているのは面白い。

中平康『砂の上の植物群』日活、1964

カール・ドライヤー『ゲアトルーズ』1964

パラジャーノフ『火の馬』1964

マキノ雅弘『日本侠客伝』(製作 俊藤浩滋 / 日下部五朗、脚本 笠原和夫 / 野上龍雄 / 村尾昭、撮影 三木滋人、美術 鈴木孝俊、音楽 斎藤一郎、出演

高倉健(長吉)、藤純子、長門裕之(てっつぁん)、南田洋子、田村高廣、品川隆二、松方弘樹、津川雅彦、藤間紫、安部徹、大木実、ミヤコ蝶々

、南都雄二、三田佳子、中村錦之助(清次)) 日本、1964![]()

ヴェネチア国際映画祭で日本映画が特集されたときに上映された一本。ちなみに、そのときの上映リストはこちら。

|

1963 ニュージャーマン・シネマの出発点となる「オーバーハウゼン」宣言。ブラジルでシネマ・ヌーヴォ運動。 |

ヒッチコック『鳥』1963

イングマール・ベルイマン『冬の光』1963

イングマール・ベルイマン『沈黙』1963

豊田四郎『台所太平記』(製作 佐藤一郎 / 金原文雄、脚本 八住利雄、原作 谷崎潤一郎、撮影 岡崎宏三、美術 伊藤熹朔、音楽 團伊玖磨、出演=森繁久彌 / 淡島千景 / 森光子 / 乙羽信子 / 京塚昌子 / 淡路恵子 / 水谷良重 / 池内淳子 / 大空真弓 / 団令子 / 中尾ミエ)、日本、松竹、1963

うーん、なんという豪華な世界! こんなアホみたいに豪華な女優たちが次から次へと登場するような映画が5、60年代の日本では普通のように作られていたのだろーか。日本映画の黄金時代の香りをぷんぷんと漂わせている夢の世界の結晶のようだ。そうだ、当時はまさに映画の夢の時代だったに違いない。だって、こんな素晴らしい映画が何事もないように作られ、そしてみんな忘れているんだもの。

もちろん原作は谷崎。これがけっこう通俗的で面白い。森繁久彌演じる作家のもとに働きに来たいろんな女優たちを思い出して懐かしむという筋なんだけど、みんな美人でちょっと変わっていて楽しいのだ。この女性たちの見事な軽やかさといったらないよなあ。この女性たちの華やかつユーモアがある豪華な描き方は豊田四郎独自のものかしらん。ここには、小津や成瀬や溝口とも違うけれど、確かにかなり映画的に豊かな世界があります。白黒の画面がより女優たちを美しく見せているような気がする。でも、中尾ミエが出ているのにはちょっとびっくり。

アントニオーニ『太陽はひとりぼっち』1962

小林正樹『切腹』1962

ペン『奇跡の人』1962

黒沢という監督はまあいろんな映画を作った人だけども、こういうコメディ映画をうまく作れる監督でもあったということはもっと評価されていい面だと思います。だって、真面目な時代劇かと思ったら完全にコメディなんだもん。三船敏郎とまぬけな十人の仲間だちっていう映画。ノリはほんとにスクリューボール・コメディなんだよね。とくにのんきな入江たか子の演技が際だっているしね。椿をうちいりの合図にしようと殺気立っている連中を相手にお姫様と奥様が「白いつばきを合図に討ち入りなんて風情がある」「私は赤い椿のほうがすき」とかゆーやりとりにはもー抱腹絶倒です。

仲代達矢は重苦しい敵役として作品に別のテイストを与えていてここではいい。しかし彼が主演だとやっぱり重苦しいだけなんだよね。んなわけで三船敏郎は貴重な役者だったってことがわかります。加山雄三は十人の侍の一人で、のちに『乱れ雲』でみせるあの雰囲気は微塵もない。うーん、役者ってほんとに作品ごとに印象かわるよなあ。あと、十人たちの椿をまえにしたささいな仕草がそろっているのも見ていて楽しい。みんなして庭の椿を見上げるシーンなんかはいいですね。

これは『用心棒』の続編という感じで作られたので、観客もやっぱりそういうノリで見たんだと思います。世界中の映画に影響を与えることになったあの殺陣もてんこ盛り。最後の決闘のシーンはなんと15秒も見つめている。これだけ見つめている時間が長い映画は『ドラゴンボール』以外にあんまりないんじゃないだろーか。これものちの香港映画とかにありそうだけど……。

あと、DVDで見ている方には関係ない話だけど、ビデオとかだとすごい音声が聞き取りづらいのよね。黒沢作品って。これは当時の録音技術と比べても黒沢のがちょっと劣っていたらしいの。確かに、小津とか溝口のはここまで聞き取りづらくないもんね、この時代のでも。東宝っていえばトーキー技術で有名なPCLが前身なんだから、会社としての録音技術が低いわけではないんだろうけどね。まあでも、DVDによって音声はすごいクリアに聞き取れるとのこと。これから黒沢作品はDVDで見ないと損ですねえ。

ジャン・リュック・ゴダール『女と男のいる舗道』』Vivre Sa

Vie(製作=ピエール・ブロンベルジェ、脚本・原作=ジャン・リュック・ゴダール、撮影=ラウール・クタール、音楽=ミシェル・ルグラン、出演=アンナ・カリーナ、サディ・レボ、ブリス・パラン、アンドレ・S・ラバルト)フランス、1962![]()

アンナ・カリーナがほんとにアンニュイで可愛い、フランス娼婦もの映画。この映画を初めて見たときはその良さをあんまり分からないかもしれないけれど、コリーヌ・セローの『女はみんな生きている』なんかと比べると、ゴダールの作品がもつ視線の厳しさのようなものがなんとなく分かる。

ゴダールの映画にはいろんな引用とかセリフとかがちりばめられているので、ちょっとおしゃれな映画にも見えるけれど、実はこれは完全なリアリズム映画。ちょっと前のロッセリーニなんかと視線は似ている。今の時代に娼婦ものを撮ろうとすると、それこそセローみたいな型にはまったフェミニズムのようになりがちだろうけれど、ゴダールの場合、そんな安易さはどこにもない。まあ、映画のなかでも自分の物語に分析を加えつつ提示しているのだから、彼がどれだけ自分の作品に意識的な人かってことは十分伝わってくるんですけれども。

最後にカリーナが死ぬとこで、ほんとにあっさり死ぬのがほんとにロッセリーニみたいでいいんだよね。人の死をこういうふうに撮れるっていうのは、ネオレアリスモが残した偉大な遺産だと思います。ほかにも、ルイズ・ブルックス似のカリーナの髪型とか、彼女が『裁かるゝジャンヌ』を見て涙するシーンとか、映画を見る最適のかっこうとか見せてみたり(足を胸のあたりに縮めてもってくる座り方)、ほんものの哲学者ブリス・パランとの対話とか、魅力的なシーンが満載です。

ジャック・ロジエ『アデュー・フィリピーヌ』(脚本:ジャック・ロジェ、ミシェル・オグロール、撮影:ルネ・マテラン、出演:ジャン=クロード・アイミニ、ダニエル・デシャン、ステファニア・サバティーニ、イヴェリーヌ・セリー、ヴィットリオ・カプリオーリ)1961

蓮實さんが『夜の人々』や『動くな、死ね、蘇れ!』や『子猫をお願い』などと同じく、「絶対的な処女作」と呼ぶ数少ない一本。ほかのどの映画にも似ていないというのがその種の映画の条件なのらしいけれど、確かにこの映画は独特で、それは被写体と無媒介的に向き合っているからなのだと思う。構図やショット、あらかじめできあがったイメージや典型を当てはめて映画を作るのではなく、そうしたものを無視して被写体に迫った生々しさが確かにこの作品には息づいている。そうした点で間違いなくこれはネオレアリスモの影響は受けているけれども、その影響は身体的なものであって、抽象的なものではないと言えば、なんとか分かってもらえるだろうか。

でも、私はこれを見て韓国映画みたいだなと少し思った。若者たち、それも男女の関係をテーマにしていることや、兵役にいく男性が主人公であること、同性同士の仲がいいことなど、表面的な類似は多くある。まあ、それは現在の韓国がそういう社会なわけで、そうした社会から力のある映画が発信されてくる、というのも納得できる。んが、まさにこれは『子猫をお願い』とほとんど同じ感性で撮られた映画だからこそ、私は蓮實さんとは逆の順序で両者を結びつけてしまずにはいられない。

この監督が使っているのは素人同然の役者なのだろうけれど、そんなことには関係なしに、彼ら彼女らが持っている魅力そのものをカメラに収めようとしている。とくにミシェルを取り巻く女の子二人のなんと自然で可愛いことか! 彼女たちが踊るシーンの美しさは、それこそショットの美しさなどではない、彼女ら自身の持つ輝きに満ちている。このように若さに満ちている人物をその魅力のままにカメラに収めるということ、これは実はほとんどの監督がしようとしないことだし、したとしても、俳優と特定の関係になっているときにしかしないものだ。唐突に現れたイタリア人と一緒に片方の女の子が踊るシーンでは、バックに沈みかけた太陽が見事な構図ではまっているけれど、これは仕組まれたというよりも、むしろ自然そのもののもつ美しさでもって感動させてくれる。こういうショットは最近は韓国映画のなかでしかあまり見ることができないものなのだけれども。

蓮實先生は『第三の男』のラストシーンのような記憶に残らせるシーンはこの映画にはひとつもない、とおっしゃっておられるけれども、強烈に印象に残ってしまったシーンが一つあります。それは最後のシーンの前、車のなかでミシェルが声をあらげたあと、リリアーヌが彼にキスをするシーンで、そのあと二人の白い瞳だけが闇の中で輝いているのだけれど、こんな見事な瞳のシーンを目にしたことはほかにありません。ちなみに蓮實さんは、ラストで女の子二人が走り出すシーンを取りあげて、「この二人の女性の走り方は、その後だれがやってもこれほどの無媒介的な運動感には達しえないほど、せっぱ詰まったすばらしさに満ちている」と言っています。とまあ、やはり記憶に残るシーンがある映画なのです、もちろん。

ジャン・リュック・ゴダール『女は女である』Une femme est une femme(製作 ジョルジュ・ド・ボールガール / カルロ・ポンティ、脚本

ジャン・リュック・ゴダール、撮影 ラウール・クタール、美術 ベルナール・エヴァン、音楽 ミシェル・ルグラン、衣装 ジャクリーヌ・モロー、出演

アンナ・カリーナ / ジャン・ポール・ベルモンド / ジャン・クロード・ブリアリ / マリー・デュボワ / ジャンヌ・モロー /

カトリーヌ・ドモンジョ)1961![]()

ゴダールの色彩感覚がとりわけ見事に発揮された美しい映画。赤の配置の巧みさなんかは驚くほど素晴らしいし、アパート内のインテリアなんかも美しい。どこをとっても非常に趣味のよい映画で、そういうところは実は小津のカラー映画なんかと似ていたりもする。

しかしこれはゴダール唯一の楽しい映画として、誰にでも勧めることのできる珍しい作品でもある。アパートを舞台に可愛いカリーナとJPベルモンドの楽しいやりとりが愉快だ。部屋の中で自転車を載りましたりするのも突飛だし、二人して朝の体操をするシーンなんかのカットの面白さ、まるでミュージカルのようなその楽しいノリなどなど、ちょっとあまりに才気あふれる傑作だ。

アニエス・ヴァルダ『5時から7時までのクレオ』Cleo De 5 a 7(脚本 アニエス・ヴァルダ、撮影 ジャン・ラビエ、美術 ベルナール・エヴァン、音楽

ミシェル・ルグラン、出演=コリンヌ・マルシャン / アントワーヌ・ブール・セリエ / ミシェル・ルグラン / ジャン・クロード・ブリアリ /

アンナ・カリーナ、ゴダール)仏、1961![]()

病気の不安におびえるクレオの5時から7時までを、クレオの時間の経過と 画面上のそれとをぴったり一致させつつ、ヌーヴェルヴァーグの手法で撮られた作品。ヒッチコックの『ロープ』とは違って、キャメラはクレオの視線を模擬ている。映像の切り替わりが面白くて、冒頭モノクロに切り替わるシーンから映画にぐっとひきつけられる。しかしこの映画の魅力は何よりも移動撮影にある。どうやって撮ったんだろーか、これ。

キャメラは違法駐車でいっぱいのパリをタクシーや車やバスにのって移動する。初夏を迎えたパリの木々なども美しく撮られている。二度のカフェのシーンも見事で、沈黙しているクレオの不安を見事に表現できている。

ゴダールやアンナ・カリーナが映画中映画のサイレント喜劇に出演しており、この映画の音楽を担当しているルブランのほか、ブリアリも出演していて、ヌーヴェルヴァーグのお祭りのような映画でもある。

主人公は不安なのだろうけれど、彼女が過ごす時間とリアルにつきあうことができるのが心地よく、ファッションも面白く、最後に出てくる軍人のおしゃべりも本当に楽しく、ラストも見事なアニエスbの佳作。

|

1960 USAでドキュメンタリストらによるニュー・アメリカン・シネマ・グループが結成。松竹ヌーヴェル・ヴァーグ。 |

成瀬巳喜男・川島雄三『夜の流れ』()1960

ここ数年、小津よりもよく東京では頻繁に上映されているんじゃないかと思われる成瀬監督作品。これはNFCの特集上映で見ました。客層はお年寄りがほとんど、普段に比べて男性率が高いような気がいたしました。うーん、時代は変わるものねえ。

若い芸者衆に扮した当時の美女俳優たちがこぞって出演しているこの映画、なかなかの見応えです。若者たちのシーンを川島雄三監督が担当しているということだけど、成瀬にはない生き生きとした展開でなんか面白い。で、成瀬監督の担当部分になると、とつぜん湿っぽくとなるいう仕掛け。ストーリーはひたすら重いのに、あんがい軽いノリなのはこの両者の担当部分がうまく混じっているからで、こんだけどうしようもない話でずっと成瀬調で通されるとさすがに辛いと思う。まあ、川島監督部分のはちょっと安っぽいところもあったりして、必ずしもこの監督のよさが活かされているわけではないみたいなんですがね……。でもまあ、珍しい形式なので、面白いんですよ、ほんとに。

母親役の山田五十鈴は日本映画史上の女優ベスト10に入るほどの実力派女優で、まあほんとおそろしい。ほとんど主役といっていいほどの存在感がある。つうか、貫禄で司葉子をくっちゃっていると言っていいでしょう。そのほかの脇役も名優ぞろいで、ほんとすごい。岡田真澄も出てるし。なんでこの時代の映画ってば、こんなに今まで名が残っている俳優さんばっかりが出ているんでしょうねえ。いまの日本映画が40年たったら、そういう風に脇役の俳優をみんなまだ覚えているでしょうか? うーん、そういう気はあんまりしないんだよなあ。もちろんいい俳優さんもたくさんいるけど、ここまで脇役が充実しちゃいないだろうって思うもの。ほんとこの時代はいろんな意味で黄金期ですよ。

んなわけで、怒りに震える司葉子さんが見られるわけですが、この演技はまあまあ。あんまり怖くないの。もともとちょっときつい顔はしてるけど……。『東京暮色』でやっぱり山田五十鈴に対して見せた原節子の怒りなんかに比べると弱い気がするなあ……。口で言ってることはすごいけどね。でもま、ほんといろんな女優人の競演が見られるので、機会があればぜひみなさん見てください。そして、古き良き日本映画の黄金時代に思いをはせてくださいな。

コルビ『かくも長き不在』1960

ジャック・ベッケル『穴』1960

ヴィスコンティ『若者のすべて』1960

大島渚『日本の夜と霧』松竹、1960

『O公爵夫人』

『恋のエチュード』トリュフォー、

|

1959 フランスでヌーヴェル・ヴァーグはじまる |

この映画のおもしろさは、西部劇というジャンルになど何のかかわりもない。ただ濃密な劇映画のおもしろさがあるだけ。ジョン・ウェインはひたすら役にぴったりで、ディーン・マーチンはひたすらかわいくて、ウォルター・ブレナンはひたすら魅力的である。そのほかの登場人物もみなすばらしい。これほど一人一人の役者を印象深く映画に刻むことのできるハワード・ホークスとはいったい何ものなのか、と考え込まずにはいられないだろう。

グル・ダット監督『紙の花』KAAGAZ KE PHOOL(製作=グル・ダット、脚本=アブラール・アルヴィー、撮影=V・K・ムールティ、歌詞=Kaifi Azmi、音楽=S・D・バルマン、出演=グル・ダット、ワヒーダー・ラフマーン、ジョニー・ウォーカー、ベビー・ナーズ、ヴィーナー)ヒンディー語映画、モノクロ、148分、1959年

ある映画監督の没落の話だけど、冒頭の回想のところでちょっと「アメリカの夜」みたいに撮影シーンやカメラとかがぐるぐるぼんやりと映ったり、ワヒーダー・ラフマーンが撮影所に偶然入り込んできて 偶然キャメラに映ったりしたり、ワヒーダーとグル・ダットが撮影所で見つめ合ったりするシーンとかそういうシーンがとても美しくて、かなり映像美にはこだわっている。事故るまえに車で移動しながらみんなが歌を歌うシーンなんかも美しくって楽しくって素晴らしい。けれどこの映画は歌にほとんど頼っていないインド映画で、グルが新しい映画を目指していたことが分かるが、そのぶん普通の映画っぽくなっている。題材も映画産業の 非情さとある男の墜落ってやつでまあ凡庸とも言えるもの。でも映像とワヒーダの美しさが忘れられない 、この映画を見ていた時の幸福な夢のような気持ちを忘れることができない、そんなインド映画史上の傑作。

岡本喜八『独立愚連隊』東宝、1959

ジャック・タチ『ぼくの伯父さん』()1958

ルイ・マル『死刑台のエレベーター(1958/仏)

オーソン・ウェルズ『黒い罠』()1958

溝口健二『赤線地帯』1958

黒澤明『隠し砦の三悪人』1958

ワイダ『灰とダイヤモンド』1958

リーン『戦場にかける橋』1957

増村保造『くちづけ』1957

木下恵介『喜びも悲しみも幾歳月』1957

黒澤明『蜘蛛巣城』1957

グル・ダット監督『渇き』Pyaasa(製作・原作=グル・ダット、アブラール・アルヴィー、撮影=V・K・ムールティ、美術=ビレン・ナーグ、音楽=S・D・バルマン、衣装=ブハーヌ・マティ、出演=グル・ダット、ワヒーダー・ラフマーン、マーラー・シンハー、ジョニー・ウォーカー)ヒンディー語映画、 モノクロ、145分、1957年

映画史上で、これ以上の感動を与えうる作品がほかにあるのかどうか疑わしいとまで思わせる異常な傑作。グル・ダットという人はインド映画の監督としてはサタジット・レイよりも有名ではないけれど、彼に並ぶ偉大な監督として次第に認知されつつある。インド映画では必ず歌が入るけれども、この映画ではその歌がストーリー上とても重要な役割をはたしており、二人の愛の告白になるかと思えば、主人公の内面を表明したりもする。歌詞も素晴らしいし、音楽も素晴らしい。グル・ダットの演技は入魂のものだし、ワヒーダー・ラフマーンもさすがに美しい。ああ、こんなに美しい世界があるなんて……

とにかくもうグル・ダット演じる青年がすごすぎる。成功を夢みていたのに、世間に嫌気がさすとすぐにそこから背けるその精神はまるで宗教家のようで、キリストを描いているかのようだとまで思ってしまった。映画でこれほどまでに宗教的な高みに到達できるなんて嘘みたいだ。いや、もうこれは映画というジャンルにおいて起こってしまった奇跡なんじゃないでしょうか。腰が抜けるほど感動しないわけがないです。

なお、グル・ダットの生涯と作品というページに監督の詳しい紹介があります。ちょっと一人でこの作品について語るのは荷が重いので……

|

1956 ドキュメンタリーを主体にした英フリー・シネマ運動はじまる |

中平康『狂った果実』日活、1956

ジョン・フォード『捜索者』The Searchers(製作総指揮 メリアン・C・クーパー、製作 C・V・ホイットニー / パトリック・フォード、脚本

フランク・S・ニュージェント、原作 アラン・ルメイ、撮影 ウィントン・C・ホック、音楽 マックス・スタイナー、出演 ジョン・ウェイン /

ジェフリー・ハンター / ヴェラ・マイルズ / ウォード・ボンド / ナタリー・ウッド / ハリー・ケリーJr. /

アントニオ・モレノ、パトリック・ウェイン)アメリカ、ヴィスタ、1956![]()

時は1868年、一家まるごとインディアンに殺されて、さらわれた女の子をさらった酋長をジョン・ウェインとアパッチ族の血がちょっとまじっているという設定のジェフリー・ハンターが何年もかけて探し回るという話。昔の典型的な西部劇らしく、最後にそのコマネチ族は全部殺されるという完全な敵役になっているのだけれど、これが完全な人種差別映画かといえば、そう単純には受け取れない。なぜかというと、ジョン・ウェインは偏執的にコマネチを憎んでいるという設定で、その憎しみが常軌を逸したものであることを映画は語っているからだ。また、ほかのインディアンたちはおおむね友好的に描かれており、なかにはジェフリーの妻となるインディアンまで登場する。それだけでなく、ジョン・ウェインはインディアンの言葉を流ちょうに話し、彼が昔どこかでインディアンと一緒に生活していたのではないかと思わせる。さらには、敵役のコマネチでさえ、ジョン・ウェインを因縁の敵と知りつつ、自分のテントに招待するのだが、そのことをジョン・ウェインも理解しており、彼らなりの歓待だ(hospitality)と説明しさえする。そのすぐ後には、さらわれた少女が現れて、彼女は今やインディアンとして成長していることを彼らに告げ、一度は別れることになる。ここで彼女は自分から積極的にインディアンとしての自分を選んでいるのだ。

こうしたことから、この西部劇がインディアンを完全な悪者として描いて自分を正当化する白人たちの態度とは、かなり微妙に距離を取っていることがうかがえる。そのせいかどうかは知らないけれど、これは公開当時にはほとんど評価されなかった。なのに今では教条的な左翼からの攻撃の対象になっている。しかし、インディアンを正当に扱うために、友好的なインディアンばかりを登場させて、仲良しになるという映画ばかり作ればいいのだろうか。それこそ、憎しみと戦いに満ちた南北戦争以降のアメリカの人種抗争の歴史を覆い隠すことになってしまう。私はこういう血なまぐさい部分を書いている方がよっぽどリアルだと思うし、この映画はこの映画で十分に歴史的な叙述をしていると思う(とくに南北戦争直後の南の人間の心情など)。少なくともこれは野蛮で人種差別的な西部劇などではないし、それは最後の戦いで白人たちがコマネチの女たちを殺していないことからも理解できるはずだ。この映画の製作過程を話すのはいささか外的な捕捉になるが、この映画を現地で作ることによって、恐慌によって生活が窮していたナバホ族にはたくさんの仕事とお金が入ったわけだし、監督は彼らと共同で作業をして映画を作ったのだ。

話としてはまあありきたりな展開だけど、上でもいったようにジョン・ウェインがちょっといかれた殺し屋のように描かれていて異常なことや、ジェフリー・ハンターが他人の花嫁の奪い合いのケンカをしているところに北軍の若い将校がきて、長年探し求めていた敵がいることを告げるくだりなんかはかなり唐突で面白いし、もちろんものすごいお金と多数の労力をかけたロケは素晴らしい(ただ、白人の襲撃に会うシーンで二人でキャンプしているところはロケじゃないような気がするんだけど……)。 とてもよくできた西部劇です。最後の戦いはちょっとあっけないけど、ラストはぐっときます。

ニコラス・レイ『理由なき反抗

』Rebel Without a Cause(製作 デビッド・ワイズバート、脚本 アーヴィング・シャルマン、スチュアート・スターン、原案

ニコラス・レイ、撮影 アーネスト・ホラー、音楽 レナード・ローゼンマン、出演 ジェームズ・ディーン / ナタリー・ウッド / サル・ミネオ /

デニス・ホッパー)USA、1955![]()

ジェームズ・ディーンだねっ。だってかわいいんだもん。だって繊細なんだもん。若者の描き方がいいやね。もう日本なんかでは絶滅した礼儀正しい(?)不良たち。ジェームズ・ディーンの敵役の不良が「おまえは好きだ」っていうのがいいやね。でもこの映画、やっぱりオトコの映画ね。オトコの心のなか書いてるもんね。女の人だったら、あんなに自分の父親のふがいなさに腹立たしさを感じることはないやね、きっと。オトコは父親が理想だからあんなんじゃ耐えられないのね。古典的なテーマね。でもこの父親、最後に一言「これからは男らしい親になるよ」って、まるでジェームズの心うちをしっていたかのような発言。分かってたんだったらあんな態度とってるなって。でももしかしたらこの父親、ジェームズの男らしさへの希求に反抗してあんな弱々しい態度をとっていたのかも。

ま、それはいいとして、あたしゃあこっちの方が、カザンの『エデンの東』よりもいいと思うんだけどなあ。『エデンの東』だと、ジェームズ・ディーンの心ってのははじめから明快すぎるのね。ああ認められたいんだなあって。そんで登場人物の動きがそれぞれすんごいプログラムされた感じで、ジェームズ・ディーンも彼の本来の良さが十分にはでていない気がする。こっちのほうが彼の仕草とかにリアルさがあるんだよね。変だな、アクターズ・スタディオをはじめたカザンよりレイの映画での方がよりリアルだなんて。でもま、ニコラス・レイとエリア・カザンの才能の違いと言ってしまえばそれまでなんだろうけれども……。

たとえば、天文台なんかがすごく美しく撮られているし、そこに通うってのも素敵でよいでしょ、父親の描き方もなさけないだけど、『エデン』みたいないやらしさは全然ない。夜の美しもまた記憶に残るし(ヘッドライトの光のまぶしいこと!)、ナイフでの勝負も真剣そのものだし、最後の凄惨なシーンもすごくって最後まではらはらさせられる。男色気味というもともとの設定だけあって、ジミーもなんだか色っぽいし、全編に漂う叙情もなんともいえん。やっぱりこれは名作ですね、いいですね。

チャールズ・ロートン『狩人の夜』The Night of the Hunter(製作 ポール・グレゴリー、脚本 ジェームズ・エイジー、原作

デイビス・グラブ、撮影 スタンリー・コルテス、音楽 ウォルター・シューマン、出演 ロバート・ミッチャム / リリアン・ギッシュ / シェリー・ウィンターズ

/ イブリン・バーデン / ピーター・グレイブス)USA、1955![]()

ついに見ることができた伝説の映画その1!。ま、レンタルで普通に見られるんだけどね。ゴダールの『映画史』でそのあまりに美しい映像が強烈に印象に残ったあの、幼い二人がボートで逃げるシーンがやはり抜群に美しい。溝口みたいだよなあ。まあ、溝口だったら霧が出ているだろうから、あんなにくっきりと星が映っていたりしないだろうけど。でも、あのまるでセットのような美しさはただごとではないよなあ。

もうちょっと子役の男の子の演技がうまければもっと繊細な子供の心が表現できたかもしれないとか、ロバート・ミッチャムはどうもうさんくさいにやけ男にしか見えなくて、あんまり怖いように見えないとか、不満がないわけではないけれど、それも含めて全体としても強烈な映画であることに変わりはない。冒頭でちらっと出てきていたリリアン・ギッシュが本筋にからむようになってからはまるであの有名なミュージカル映画みたいだけど、ギッシュと子どもたちが町を駆け足で歩いていって、それと入れ違いに怒り狂った民衆たちが後進していくシーンのすばらしさといったらこれはただごとではありません。長廻しも上手いなんて、この人、もうちょっと監督したらよかったのに。

面白いのは、お母さんがやけに信仰心が強くて、神父のいうことならなんでも素直に従うところで、なんか数人の前で熱心に自分の罪を告白したりしているのはいったいどんな宗派が元ネタなんだろうか。宗教を信じる人間の心情って、まったく無信仰の人間とは違うんだなあ。もちろんギッシュ演じるおばあさんも信心篤い人で、キリスト教はこの映画で大きなモチーフになってる。戦後にもこういう宗教的色彩の濃い映画が撮られるアメリカっていうのは、やっぱりちょっと変わっているのではないかあとか思いましたが、どうなんでしょうかね。

カール・テオドール・ドライヤー『奇跡』1955

黒澤明『七人の侍』1954

ジャン・グレミヨン『ある女の恋』1954

『ゴジラ』1954

ジャック・ベッケル『現金に手を出すな』1954

ジョセフ・フォン・スタンバーグ『アナタハン』1954

『波止場』1954

溝口健二『山椒太夫』(脚本=依田義賢、八尋不二、原作=森鴎外、撮影=宮川一夫、美術=伊藤熹朔、音楽=早坂文雄、出演=田中絹代、花柳喜章、香川京子、進藤英太郎、菅井一郎、浪花千栄子、毛利菊枝)1954![]()

溝口がゴダールとかに影響をあたえたってことはよく言われるけれど、これを見るとほんとうにそのことが実感できる。いわゆる「ワンシーン・ワンカット」ってやつね。カメラはずっと長回ししているんだけど、その映像の美しさと演技の力強さのためにまったくだれないし、中だるみもしない。キャメラはもちのろん宮川一夫で、雨月物語で完成させた「ワンシーン・ワンカット」を完璧に利用してる。

最後の一連のシーンに向かって物語は収束していって、その場面はこれでもかこれでもかっていうぐらい見事なカタルシスを与えてくれる。その言い方がどんなに傲慢に思えたとしても、日本という美の国が生み出した傑作としか思えないんだよな。 1954年のヴェネチアで銀獅子賞もらったけれど、まさに映画史に残る超絶傑作です。宮川一夫のカメラはなんかすごいエロチックだ。ちょっとこの雰囲気に太刀打ちできる映画はほかにあまりないと思います。

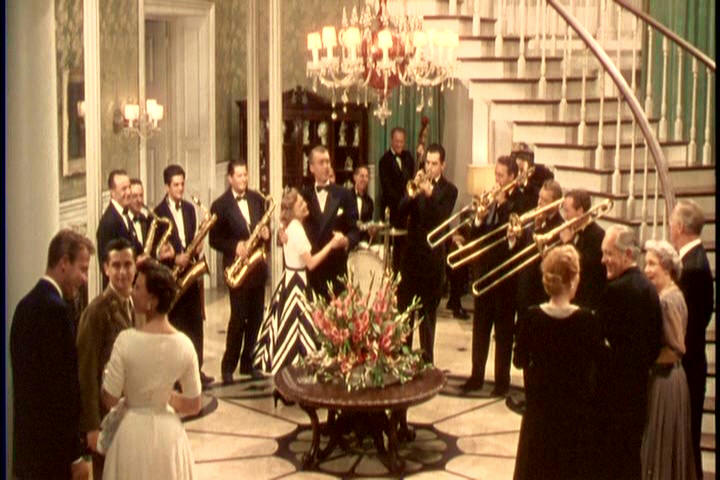

アンソニー・マン監督『グレン・ミラー物語』The Glenn Miller Story(製作 アーロン・ローゼンバーグ、脚本 バレンタイン・デイビーズ /

オスカー・ブロドニー、撮影 ウィリアム・H・ダニエルズ、音楽 ヘンリー・マンシーニ / ジョゼフ・ガーシェンソン、出演 ジェームズ・スチュワート、ジューン・アリスン

、ルイ・アームストロング、ベン・ポラック)アメリカ、ユニヴァーサル、115分、ビスタ、1954![]()

映画とジャズの関係ということになると必ず名前を挙げられるだろうクラシック映画の名作。アンソニー・マンは西部劇の監督として映画史に残っているんだけど、ミュージカルも撮っているので、この映画をまかされたらしい。DVDでよく安売りされているタイトルなんだけど、これがひどい。スタンダード版とハイビジョン版っていう二つのバージョンが収録されていて、本来はビスタなのにスタンダード版はスタンダードサイズで、収録時間さえ短いし、画質は嘘みたいに荒い。こんなのを収録するユニヴァーサル・ピクチャーズの神経が分からん、意味もないし。それに、「ハイビジョン」ってあんたNHK? 字幕も英語のがないし、FOXとはえらい違いだ。ま、音質はそこそこいいので、音楽映画として楽しむのなら、なんとか大丈夫だけども。

でも、音楽のシーンで一番気に入ったのは、ジェームズ・スチュワートとジューン・アリスンが顔をしかめながら聞く「ぶちこわしにされた」「ムーンライトセレナーデ」のシーンと、サッチモ本人が演奏しているシーンだったから(さすがにサッチモのと比べるとグレン・ミラーの曲は野暮ったく聞こえてしまう)、私はこれを音楽映画としては楽しめていないのだけれど、ジューン・アリスンの屈託のない笑顔は美しく本当に素敵だ。ジェームズ・スチュワートとの夫婦役もさすがに好感が持てる。

金井美恵子はこの映画を見て「アンソニー・マンはジャン・ルノワールに匹敵する色彩監督だ」と書いているが、確かに美しい白を基調とした画面に、赤や黒がうごめく様がなかなか美しい。ビ・バップでみんなが楽しんでいるシーンが多く、戦争中だけれども、ジャズが本当の意味で大衆に親しまれていた古き良き時代を思わせもする。マンの作品としては異色作だけれど、ノスタルジーをかきたてられるような作品だ。

デ・シーカ『終着駅』1953

衣笠貞之助『地獄門』1953

大庭秀雄『君の名は』1953

溝口健二『雨月物語』(製作 永田雅一、脚本 川口松太郎 / 依田義賢、原作 上田秋成、撮影 宮川一夫、美術 伊藤熹朔、音楽 早坂文雄、出演=京マチ子 / 水戸光子 / 田中絹代 / 森雅之 / 小沢栄 / 青山杉作 / 羅門光三郎 / 香川良介 / 上田吉二郎 / 南部彰三 / 毛利菊枝)大映、1953

あれ? これDVD出てないのか。もう生誕百年は過ぎてるから、特集とかもされなさそうだし、なかなか出ないのかもしれない。でもこの映画は、というか溝口の映画はだいたい暗い画面が多いので、あんまりテレビで見るのは適さない。でも、音声とかもっと聞きやすくなったDVDが出たらそれもいいかもしれませんが。

もうだいぶんまえに見たきりだったので、改めて見直すと筋のほとんどを忘れていて、森雅之がお店で買い物をしようとするシーンと、京マチ子の一連のシーンぐらいしかはっきりと覚えてなかったです。まあ、筋はどうでもいいような映画なのでそういうことになったんだけど、最後のろくろのシーンまで忘れていたのは、『ニューヨーク ゴーストの幻』をいたく気に入っている自分としては情けない。まあ、 あれがこの映画を意識していたのかどうかはぜんぜん分かりませんけどね。

とにかくこの映画は、宮川一夫のカメラなくしてはありえないと言っていいほど彼の映画でもあるのは有名で、暗闇であれだけきれいな映像が撮れるのもすごいし、クレーン撮影はそれと気づかせないほど自然だし、映画史に多大な影響を与えたワンシーンワンカット(学術的には「シークェンスショット」って言うらしいんだけど)の完成度もすごい。とくに冒頭のシーンでカットなしなのは、ゴダールもトリュフォーもびっくりしてほんとに切れていなのかどうか映写室に入って確かめたというのだからすごい。溝口はこの手法を自分で、西洋絵画から離脱して日本画への傾倒したことに起因するって言っているらしいけど、確かにそう思わせるほどの伝統的な美術観への根ざしというべきものが感じられる。んなわけで、この作品は53年のヴェネツィア国際映画祭銀獅子賞を受賞したのでした。

伝説はこのへんにして……そうそう、顔がアップでうつんないからちょっと分かりづらいけど、田中絹代さんが亡くなった妻の役で、最後に幽霊となって出てくるところはすごいいいですね。まあ、死んだ後まであんな優しい言葉を旦那にかけるのかどうかは疑問だけどさ。女性の怖さと情の深さ、男性の身勝手さと改心ってのがこの映画のテーマなんだけど、やっぱりテーマなんかよりも、その不可思議な映像のほうがだんぜん面白い。

ジョセフ・フォン・スタンバーグ『マカオ』1952

マルセル・カルネ『嘆きのテレーズ』Therese Raquin(製作 レイモン・アキム / ロベール・アキム、脚本 マルセル・カルネ /

シャルル・スパーク、原作 エミール・ゾラ、撮影 ロジェ・ユベール、音楽 モーリス・ティリエ、出演 シモーヌ・シニョレ /

ラフ・ヴァローネ)フランス、1952![]()

ゾラ原作ということで(もちろん原題は1867年発表の『テレーズ・ラカン』。これはルーゴン・マッカール以前の作品なのだ)、『獣人』と比較してしまうけれど、こちらはちょっと凡庸な不倫ものって感じ。シモーヌ・シニョレの美貌はすさまじいけれど、演技の雰囲気としてそれでいいのかどうか……。案外大根なのかな? うーん。途中から出てくる水兵がなんとも面白い。で、もちろん一番怖いのは義理のお母さんですね。あんな眼をできるっていうのはまさに人生経験のなせる技というか……。カルネにはもっといい作品がありそうな気がします。

ベルイマン『不良少女モニカ』1952

ハワード・ホークス『モンキー・ビジネス』Monkey

Business(製作 ソル・C・シーゲル、脚本 ベン・ヘクト / チャールズ・レデラー / I・A・L・ダイアモンド、原作 ハリー・シーガル、撮影

ミルトン・クラスナー、音楽 リー・ハーライン、出演 ケイリー・グラント / ジンジャー・ロジャース / チャールズ・コバーン / マリリン・モンロー /

ヒュー・マーロウ / ロバート・コーンスウェイト / ラリー・キーティング /

ハリー・ケリーJr.、ジョージ・ウィンスロー)アメリカ映画、20世紀FOX、93分、スタンダード、1952![]()

二枚目ケイリー・グラントにとことん馬鹿な役を演じさせているのがすごく楽しいスクリューボール・コメディ。上の写真は子供と一緒にインディアンになってるケイリーがヒュー・マーロウの頭を刈ろうとしているところ。なんでこんなことになったかというと、猿が調合した薬を飲んで精神が若返ってしまったから。猿が平然と薬を調合するシーンからはじまって、ホークス流の唖然とした笑いにさらわれてしまうような映画だ。癌にかかった人が、残りの人生楽しいことばかりしようと思って笑える映画をたくさん見ていたりしたらあらふしぎ、癌はすっかりなくなっていたという話があるのだが、その人はきっとこの映画を何回か見たに違いない。

『コクーン』でも若返りの話はあるけど、ここまで途方もない馬鹿な若返り方はしない。なんというか、健康的な若返りでも、感動的な若返りでもなく(失われた青春の……)、なんかどこかはずれているのだ。ケイリーの若返り方はひたすら陽気で粗野で、普段のまじめくさった様子と180度変わるのが楽しいし、ジンジャー・ロジャースのそれはもともとミュージカルダンサーなだけにダンスを踊るのはあたりまえだけど、いきなりめそめそと夫に文句をいいはじめるあたりなんか、彼女のどこかいけすかない雰囲気によく似合っているではないか。そういえば、この二人とも赤狩りの時は大活躍したんだけど、特にロジャーズの方はすごかったらしい。ホークスはそんな二人に馬鹿なまねをさせて、マリリン・モンローだけには薬を飲ませないのだ。このへんの対比も面白い効果を挙げている。

ケイリー・グラントが買ったばかりのオープン・カーに乗せて町へと繰り出す相手は妻のジンジャーではなく、モンローなのだけれど、この選択は当然というもの。二人は一緒にスケート場やプールに行って楽しむのだけど、ケイリーは妻と一緒にダンスに連れて行かれても疲れ切っていて楽しむことができない。こうした暗示的な伏線があるだけに、最後に二人がハッピーになって終わりというのはいささか不満があるが、さすがにモンローとの不倫や駆け落ちという形でこのお笑い映画が終わるわけにもいかないんだろうな。しかしこの映画は、日本ではよく知られていないモンローの喜劇的な役まわりを楽しむことができる(テレビのモンロー映画特集とかでもこの映画は取り上げられないだろうしな)。

猿が大活躍する映画だけれど、大人の声色と無表情な顔で印象深い子役ジョージ・ウィンスローもいい感じだ。彼は『紳士は金髪はお好き』ではヘンリー・スポフォード三世を演じている。こちらとしてはどの薬が効果を持っているのか知っているのだが、登場人物は知らないので、彼らがそれとしらずに薬を飲んでいるシーンからしてクスクスと笑うことになり、そして薬が効いている間の馬鹿な行動にも笑い、薬が切れてからの勘違いにも笑わせられるというアホな笑いだらけが詰まったほんとにアホな映画として、健康のためにもおすすめできる。昔の映画なので英語が聞き取りやすいものなんだか楽しい。

今井正『また逢う日まで』1950

ワイルダー『サンセット大通り』1950

アンソニー・マン『ウィンチェスター銃'73』1950

ニコラス・レイ『夜の人々』1949

ジャン・ミトリMitry『パシフィック231』Pacific 231、1949

キャロル・リード『第三の男』1949

|

1948 イタリアでネオ・レアリスモ運動始まる。 |

ロッセリーニ『ドイツ零年』1948

伊藤大輔『王将』1948

稲垣浩『手をつなぐ子等』1948

アルフレッド・ヒッチコック『ロープ』1948

ジョン・フォード『三人の名付親』 Three Godfathers(製作 メリアン・C・クーパー、ジョン・フォード、脚本 ローレンス・スターリングス、フランク・ニュージェント、原作 ピーター・B・カイン、撮影 ウィントン・C・ホック、音楽 リチャード・ヘイ

ゲマン、出演 ジョン・ウェイン /

ペドロ・アルメンダリス / ハリー・ケリーJr. / ウォード・ボンド / ジェーン・ダーウェル / ミルドレッド・ナトウィック / ガイ・キビー /

ベン・ジョンソン)1948、米、カラー 107分![]()

『東京ゴッドファーザーズ』の元ネタでもあるこの映画。実は1919年の『恵の光』という映画のリメイクなんだよね。『恵の光』ではハリー・ケリー主演らしいんだけど、この映画ではその息子、ハリーケリーJr.が三人のなかの一人になっている。まあ、ハリー・ケリーが亡くなっちゃったので、彼の恩義に報いるためにこの映画を彼に捧げると同時に、その息子を売りだそうってことだったらしいんです。、『恵の光』なんかは古い無声映画でなかなか見る機会がないので、この作品が残っているのはありがたいですね。

まあ、シーンの切り替えが面白いんですね、この映画。三人が町のなかで保安官と一緒にコーヒーを仲良く飲んだ後すぐに銃声が聞こえて敵同士になったりするの。最高なのは、ジョン・ウェインがつかまったあと「あいつをつかまえた後には一緒にチェスをしたい」と言っていたスウィート役のワード・ボンドとチェスをしていて、そのあとには『国民の創世』にも出ていたメエ・マーシュが給仕する豪華な食卓に二人とも呼ばれて、ジョン・ウェインのほうが夫より豪華な食事を出されるというくだりは最高に愉快だ。いちいち両者に経緯を説明するシーンなんかないのがいいんだよね。あと、裁判が終わった後に、さあバーを開店しろ、とかいってわらわらと人が集まるシーンでは、今まで法廷だと思っていたその場がバーであったことがはじめて分かった観客はほんとあっけにとられるしかない。あと一番笑えるシーンは今まで銃を抜いて喧嘩していた大の男二人が、赤ん坊が泣き出したのを見て「おまえのせいで泣き出したんだ」とかいいながらも片手に銃、片手にがらがらを持つところですね。これ、明らかにわざと喧嘩させたとしか思えないシーンなんです。

ちょっと気になったのは、アリゾナという舞台となっている町がむかしは「タランチュラ」と言われていたらしいこと。確かに今でもタランチュラで有名なんだってね、アリゾナ州は。んで、歌もこの映画では美しい。ハリー・ケリーJr.の美声が素晴らしいんだよね。Shall we gather at the river (この歌はジョン・フォード作品でよく歌われているみたいなんだけど、どこで聞いたっけかなあ?)とBringing in the Sheavesは賛美歌で、Streets of Laredoはカウボーイソングらしい。

ハワード・ホークス『赤い河』Red River(製作 チャールズ・K・フェルドマン、ハワード・ホークス、編集=クリスチャン・ナイビイ、脚本 チャールズ・シュニー

、ボーデン・チェイス、原作 ボーデン・チェイス、撮影 ラッセル・ハーラン、音楽 ディミトリ・ティオムキン、出演=ジョン・ウェイン、モンゴメリー・クリフト

、ジョアン・ドルー、ウォルター・ブレナン、ジョン・アイアランド

、コリーン・グレイ、ハリー・ケリー、ハリー・ケリーJr.)ユナイテッド・アーティスツ日本支社・松竹洋画部、1948![]()

モー牛だらけ。こんなにたくさんの牛がこれほどまでに画面を埋め尽くしている映画はほかにちょっとないんじゃないでしょうか。 もちろん西部劇としても偉大な傑作だ。ジョン・ウェインとモンゴメリー・クリフト 演じる義理の父と子の世代交代と、男の友情みたいなのがテーマになっているのだけれど、まあその描き方があまりに素晴らしい。最後の殴り合いのシーンはまさに映画史に残る名場面だ。

んで、ジョン・ホードじゃなくてホークスの西部劇の傑作なんだけど、ホークスらしいところは、ウォルター・ブレナンの使い方でしょうかね。このおじいさんがほんとにいい味を出している。本筋とか関係ない、入れ歯がどうとかこうとかそういうナンセンスな小話で笑わせてくれる。それに、演出もちょっと変わっていて、映画の冒頭ではいきなり男と女の別れのシーンがあるし、人物たちの会話なんかも明らかに話の途中から撮っているような印象を与える。ジョアン・ドルーが姿を現すのも、すでにモンゴメリー・クリフト との恋に落ちた後だ。彼女は方を矢で射抜かれた後も、素知らぬ顔でクリフトとの会話を続けたりして、観客を驚かせるのだけれども。

こういうやり方は、いくつもの話が発生していることを暗示させるし、また、西部開拓史上、似たような話がいくつもあったのだろうと観客に想像もさせる。ホークスが提示しているのは、そのいくつも話の中のひとつというわけだ。古典的な映画でそういう演出があるというのがちょっと意外だったんです。あと、爆笑したのが、途中三人が馬で走るシーンで、明らかにほんものの馬に乗っていなかったところ。ここまでちゃんと撮ってきて、それかよ〜と思ってしまった。むかしの西部劇にはこうゆうアンリアルなシーンがあるんだよなあ。

人間ドラマももちろん面白いんだけど、やっぱり大迫力な牛の暴走が一番の見所。これはマジでリアルよ。ほんとどうやって撮ったんだろうなあ。撮影の最中、人が死んでいたとしても私は驚かないですよ。あと面白いのが、最後にアビリーンにたどり着くんだけど、ジョン・ウェインの次回の主演作『三人の名付親』では、ハリー・ケリーJr.がアビリーン出身となっている。彼は『赤い河』では途中に死んじゃうんだけどね。でも、この映画の撮影が終わったあとの1947年9月に実際に亡くなったんです。

デ・シーカ『ウンベルト・D』

ジョン・フォード『アパッチ砦』Fort Apache(製作 メリアン・C・クーパー / ジョン・フォード、脚本 フランク・ニュージェント、原作

ジェームズ・ワーナー・ベラ、撮影 アーチー・スタウト、美術 ジェームズ・ベイスヴィ、音楽 リチャード・ヘイジマン、出演 ジョン・ウェイン /

ヘンリー・フォンダ / シャーリー・テンプル / ペドロ・アルメンダリス / ジョン・エイガー / ウォード・ボンド / アイリーン・リッチ /

ジョージ・オブライエン / ヴィクター・マクラグレン / アンナ・リー / ガイ・キビー)スタンダード、アメリカ、1948![]()

うーん、おどろき。公民権運動がはじまる10年以上も前にジョン・フォードはこれほどまでにインディアンたちに理解を示し、またある種の白人の醜さを描いた作品を作っていたなんて……。当時はこれをどうやって受け止めたんだろうか。ちょっと信じがたい。カスター将軍をモデルにしたと言われるヘンリー・フォンダ扮する士官はまったくおもしろみのない人物として描かれていて、娘の恋愛にまで階級を持ち出したりする。田舎に飛ばされてきたとはいえ野心はまんまんで、大勢の命を犠牲にしてまで自分の成果を挙げようとする。インディアンたちを心底馬鹿にし、彼らとの約束も守る気がないし、豚呼ばわりさえする。とまあ、悪役は明らかにインディアンではなく彼のほう。最後で彼が死ぬのを見てざまあみやがれと思わない観客はいないのではないだろうか……。まあ、今も昔も馬鹿なアメリカ南部の白人の観客はそうは思わないのかもしれないけれど。

さらに驚くべきエピソードがある。真の悪者は、インディアンに商品を売りつけている白人として語られていることだ。この商人はなんと政府から派遣されて商売している。面白いのは、商品が「疫病」として語られることで、白人から持ち込まれたさまざまな商品がインディアンを堕落させ、ついには居留区から逃げ出さざるを得ないところまで追いつめたとされる。こうした認識は、おそらく監督や脚本家がその当時のインディアンたちをよく観察した結果えられたものに違いない。今でこそ西洋文明の流入がいかに非西洋文明の生活を破壊し、すっかりかえてしまい、アメリカ中心の世界経済に否応なく巻き込んでしまうかということが一般的によく語られはするが、40年代にすでにこうした認識を持っており、それを映画で語るなんてちょっと驚きだ。まあこれは、当時進歩的だったハリウッドのいろんな知識人から仕入れてきた考えなのかもしれないけれども。よくフォードは前年からはじまっている赤狩りにつかまらなかったもんだなあ。というか、真っ最中にこんな資本主義批判ともとれる映画を作るなんて勇気ありすぎ。びびります。

それで突撃するシーンなんて、もう悪夢としか思えないもんね。西部劇でこんな悲惨な戦闘シーンってあんまりないんじゃないかなあ。白人ばっかりどんどん死ぬなんてねえ。しかもクライマックスだよこれって感じ。もうこれを見るとね、60年代までの西部劇がインディアンを悪者としてばっかり描いてきたっていうのがいかに嘘かということがよく分かるんです。功名心やお金に飢えた白人が悪人だってはっきり書かれてますから。

それでさらにアホみたいに皮肉で危険きわまりないのが最後のシーン。ジョン・ウェインがヘンリー・フォンダのことを「偉大な指揮官だった」なんて心にもないことを記者の前で話すシーンだよね。まるでコンラッドの『闇の奥』で最後に主人公がクルツの娘さんに嘘をつくシーンみたい。……ちょっと思うんだけども、フォードはありきたりの西部劇を作るのにほとほと嫌気がさしていて、もっと白人の暗い部分とかを書きたかったんじゃないかなっていう気がするのよね。彼が70年代に生きていたら、コッポラのかわりに『地獄の黙示録』なんか撮っちゃったかもしれない、なんてありえない妄想をかき立てられるシーンです、これは。

ふつうに面白いのは、途中までのコミカルなシーン。軍隊の訓練なんてひたすら馬鹿にしてギャグにしているし、おふざけ三人組がとる行動にも目が離せない。天才的子役として有名だったシャーリー・テンプルのひたすら美しい姿も映画史的記憶として目に焼き付けたい。ミス・キャストなヘンリー・フォンダと適役なジョン・ウェインの競演にも興奮(?)する。騎兵隊たちの日常を丁寧に描いているのも興味深い。文句なしの傑作だと思う。

……しかしここで怒りをぶちまけてもイイデスカ? ぶちまけてもまったく問題のない作品だからね、いきます。この映画を見て、インディアンを殺した白人を正当化しているだの、さらには、「騎兵隊が“白人侵略者の先兵としての道具であったという紛れも無い事実”を事実として、率直に認めるべき姿勢があって、はじめて、そこから西部劇も語られるのではないのでしょうか?」(あるBBSでの発言です)とか意見を吐く連中っていうのは、自分を善良であるかのように見せたいだけで、真に善良で知的な映画であるフォードのこうした映画の虐殺に手を貸しているという点で、まさに騎兵隊の役割を自分で果たしているということに気がついていないおお馬鹿ものです。これが善良で正しい公式の意見だとされているものにのっかるだけで、自分でものを考えない人間という点では、あの馬鹿な将校と一緒に突撃した兵隊と一緒です。彼らもそれが正しい行為だと思ってついて行ったわけだから。自分では何も考えていないくせに善良なつらをしたがる人ほど手がつけられない悪はないです。

![]()